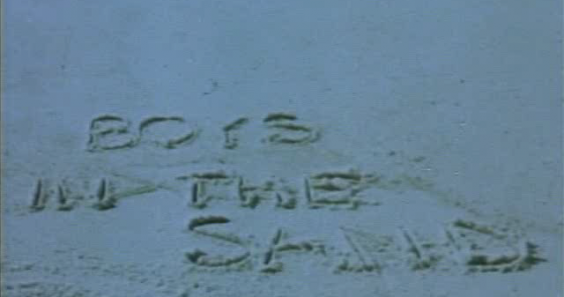

Boys in the Sand

Von Marco Siedelman // 10. Juni 2011 // Tagged: Pornfilmfestival 2012, Porno, Queer, Wakefield Poole // 1 Kommentar

Der Pornofilm stand ganz kurz vor seinem kometenhaften Aufstieg zur internationalen Industrie. Gerard Damiano sollte mit einem gewissen Filmchen über orale Praktiken einen unglaublichen Boom auslösen – nicht zuletzt weil es auch in der seriösen Presse besprochen wurde und dementsprechend flächendeckend polarisierte. Jener Film ist einem großen Publikum in Erinnerung geblieben, zahlreiche Filmemacher zollten ihm Tribut mit Parodien, Fortsetzungen oder Anspielungen. Auch in der Fachliteratur zu exploitativen und pornographischen Filmen widmet man dem komödiantischen Deep Throat, von dem hier natürlich die Rede ist, viel Aufmerksamkeit. Weit weniger bekannt geblieben ist hingegen Boys in The Sand, obwohl er noch vor dem genannten Kassenschlager als erster Pornofilm in Zeitungen wie der New York Times besprochen wurde und in „richtigen“ Kinos lief. Das Debüt des Broadway-Choreografen Wakefield Poole, gestemmt für nur 8000 Dollar als eigenfinanzierte Amateurproduktion, wurde fast einhellig postitiv aufgenommen. Poole berichtet auf der Audiokommentarspur, das er im Grunde nicht die geringste Ahnung davon hatte, wie man eine Szene fotografiert und genau so sieht der fertige Film, der eher aus drei lose aneinander gepappten Kurzfilmen besteht, auch aus. Was seinem impressionistischen Verweilen im Augenblick nichts von der faszinierend stillen Ausdruckskraft raubt, die dem grundsätzlich völlig belanglos vor sich hin schlendernden Film anhaftet und ihm eine eigentümliche Atmosphäre verleiht. Diese entsteht schon allein aufgrund der Tatsache, das man in den frühesten Morgenstunden drehte, die Lichtverhältnisse deshalb ungewöhnlich und die sonst so belebten Strandabschnitte und Buchten von Fire Island menschenleer waren.

Von Schauspiel kann hier zwar keine Rede sein, dennoch verdankt der Film viel der unverbrauchten Natürlichkeit seiner Darsteller – allen voran der hier noch als Casey Donovan auftretende Calvin Culver, der unter anderem auch zweimal für Porno-Maestro Radley Metzger (Score und The Opening of Misty Beethoven) vor der Kamera stand und vor seinem frühen AIDS-Tod zu einem der ersten schwulen Stars der Branche aufstieg. Kurioserweise führt uns der Film jedoch zunächst eine andere Person als vermeintlichen Helden vor: Ein junger Mann (Peter Fisk, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten auch der Lebensgefährte von Wakefield Poole) in Jeanshose und passendem Jeans-Hemd, das er offen und ohne T-Shirt trägt, streift ziellos umher, die Kamera folgt ihm wackelig über die holzbeschlagenen Wege, die charakteristisch für den schwulen Badeort Fire Island sind und dem Kenner die Örtlichkeit sofort vertraut macht. Für den unkundigen Zuschauer, der nicht auf den informativen Audiokommentar zurückgreifen will oder kann, könnte diese Auftaktsequenz jedenfalls überall spielen, wo es von dichten Büschen umrankte weisse Sandstrände gibt. Als Peter Fisk ein Plätzchen am Wasser findet, wo er seine Decke ausbreitet und den Blick auf das Meer richtet, da dauert es nicht lange, bis – buchstäblich aus dem Nichts – Calvin Culver im Wasser erscheint und zielstrebig auf unsere bisherige Hauptfigur zukommt. Dann: Oralsex, ganz natürlich und selbstverständlich, ohne Worte, ohne ritualisierte Anmache. Während die beiden es dann ausgiebig in den Büschen treiben, wirft das umliegende Blattwerk abstrakte Muster auf die kopulierenden Körper. Aus diesem eher versehentlich entstandenen Effekt ergibt sich eine sonderbare Ästhetik, gerade weil viele Details von den Schatten verschluckt und so der Fantasie überantwortet werden. Alles geht wortlos vonstatten in diesem Film, es wird kein einziges Wort gesprochen – nach dem Fick gibt es keine weiterführenden Zärtlichkeiten, keine Verabschiedung.

Doch statt Culver verschwindet Fisk nackt, läuft auf die Weite des Meeres hinaus und ist schlicht und ergreifend weg. Culver schaut ihm noch entgeistert nach, ganz so, als sei er von Anfang an hier gewesen und hätte seinerseits die merkwürdige Begegnung gemacht, als wäre nicht er eben als sexueller Wunschtraum aufgetaucht. Selbst die Kleider, die Fisk nun liegen gelassen hat, nimmt Culver an sich – seine Identität verschwimmt. Ende des ersten Aktes. Im zweiten Teil driftet Culver durch den Badeort, von dem wir hier auch erstmals konkretere Schauplätze sehen. Ein schnuckliger kleiner Hafen voller schöner Boote, ein prächtiges Sommerhaus mit Pool. Culver schreibt einen Brief, an wen und worüber erfahren wir nicht. Spaziergänge mit dem Hund, einsam betrachtete Sonnenuntergänge, plötzlich ist ein Lover da. Vielleicht als Reaktion auf den Brief, vielleicht auch eine flott aufgegabelte neue Bekanntschaft. Jetzt folgt eine verspielte und zärtliche Liebesszene am Pool und Eindrücke trauter Zweisamkeit. Im dritten und letzten Abschnitt phantasiert Culver, wieder allein (scheinbar war auch der letzte Flirt schnellebig), von einem Handwerker, den er vor seinem Haus beobachtet hatte. Das pikante Detail dieser Episode ist die Tatsache, das es sich bei diesem Herren um einen afroamerikanischen Darsteller handelt, eine nicht zu verachtende Provokation zur Veröffentlichungszeit, als der erste schwarzweiße Kuss der TV-Geschichte zwischen Captain Kirk und Uhura nur wenige Jahre her war und interracial sex für Pornodarsteller nicht selten vertraglich verboten wurde. Man könnte meinen, das sich Poole die Hintertür offenlässt weil die gesamte Sequenz erträumt wird – als Culver jedoch aus seinem Tagtraum erwacht, steht das Objekt seiner Begierde vor der Tür. Und es gibt keinen Zweifel daran, das die Fantasie unmittelbar zur Wirklichkeit wird.

All das mag zwar die Mundpropaganda beflügelt haben, seinen großen Erfolg verdankt Boys in the Sand allerdings weder dem Calvin Culver, noch Fire Island oder eben seinem zur Toleranz aufrufenden Tabubruch am Ende sondern in erster Linie dem veränderten Schwulenbild, das keine hollywoodtypischen Sissies zeigt sondern selbstbewusste junge Männer, die den Sex vor der Kamera genießen. Keine aggressiven Praktiken oder degradierende Praktiken finden hier Anwendung, alle HC-Szenen sind um Sinnlichkeit bemüht. Es ist augenfällig, wie stark der Film in seine Einzelteile zerfällt: Jede Episode hat jeweils ein eigenes Setting und einen Gag zum Ende. Ebenso unverkennbar aber auch die Bescheidenheit, die Wakefield Poole an den Tag legte: Boys in the Sand sollte sicher keine Bäume ausreißen und ist sich seiner Fehlerhaftigkeit bewusst. Letztendlich ging es darum, den schwulen Pornofilm als eigenständigen Zweig zu etablieren, der sowohl Lifestyle als auch Bedürfnisse, Alltagserfahrungen und Fantasien seines Klientels ernst nimmt. Das ist ihm gelungen.

USA 1971 / R: Wakefield Poole

The golden Age of Porn : Zurück zum Einleitungsartikel

Anmerkung: Die von Jim Tushinski in Zusammenarbeit mit Wakefield Poole besorgte Restaurierung lässt den Film in ursprünglichem Glanz erstrahlen. Auf gewöhnlichem Weg ist die DVD allerdings nicht käuflich – sie wird als Präsent gegen eine Spende ausgeliefert, die zur Fertigstellung der Dokumentation Dirty Poole beiträgt.

https://dirtypoole.com/index.php/donate/donor-gifts

Ein Kommentar zu "Boys in the Sand"

Ja, mir gefällt diese, hm, filmische Etüde auch ausgesprochen gut. Gerade dieses Schlendern, das du ansprichst, die lockere, improvisierte Konstruktion macht in dem Fall für mich Sinn. „Impressionistisch“ stimmt, und überhaupt assoziiere ich den Film mit einer gewissen Art von lichtdurchfluteter Kunst, vielleicht den Swimming Pools auf David Hockney`s allerdings linkischeren Bildern. Oder dem legendären, flirrenden Fifties-Livemusikfilm „Jazz on a Summer`s Day“, den ich sehr mag. Boys in the Sand hat etwas von einer Session. Der Regisseur sagt auch bei einer sehr schönen Stelle, als der Fernmeldemechaniker und Casey sich innig und beweglich körperlich lieben: „They played each other like instruments“. Und bei allen drei Szenen tauchen die Liebespartner aus dem Nichts auf. Nr. 1 löst sich danach sogar wieder in Luft auf. Nr. 2 materialisiert sich, wenn ich mich nicht täusche, aus einer in den Pool geworfenen, sprudelnden Tablette, die der Protagonist mit der (wahrscheinlich Luft?-)post bekommen hat, und Nr. 3 ist sowieso sehr lange nur ein Traum. Man glaubt, als Motivation der Story, die fast keine ist, überhaupt den Traum zu spüren, so etwas möge geschehen, mit dieser Leichtigkeit, aus der Wärme und Leere der stillstehenden Sommer-Zeit. Am Ende sagt der Regisseur, das sei sein Wunsch gewesen: „fade out to nothingness“… hat er gut hingekriegt.